株式会社ケミカル・テクノロジーはコンクリート構造物保護技術と光触媒塗料をご提供致します。

常に最先端のフッ素施工・光触媒&電気化学技術をご提供します!

ベンチャーファンドからの投資を受けました

3度にわたる厳格な審査の結果、有力投資ファンドであるミライドア社(旧社名フューチャーベンチャーキャピタル)から出資を受けています。上場ファンドを株主としてお迎えしたからにはIPOに向けて全力を尽くしたいと思います。

きれいJAPAN活動に積極的に貢献します

今年から始動した光触媒工業会のきれいJAPAN活動に当社も懸命に尽くします。セルフクリーニングは先輩会社がすでに関与されていますので

1.完璧な防カビ機能による景観保持

2.比肩なきコンクリートの保護機能による景観保持

3.鉄鋼の効率的防錆による景観保護

を重要ポイントとして活動します。宜しくお願いします。

1.完璧な防カビ機能による景観保持

2.比肩なきコンクリートの保護機能による景観保持

3.鉄鋼の効率的防錆による景観保護

を重要ポイントとして活動します。宜しくお願いします。

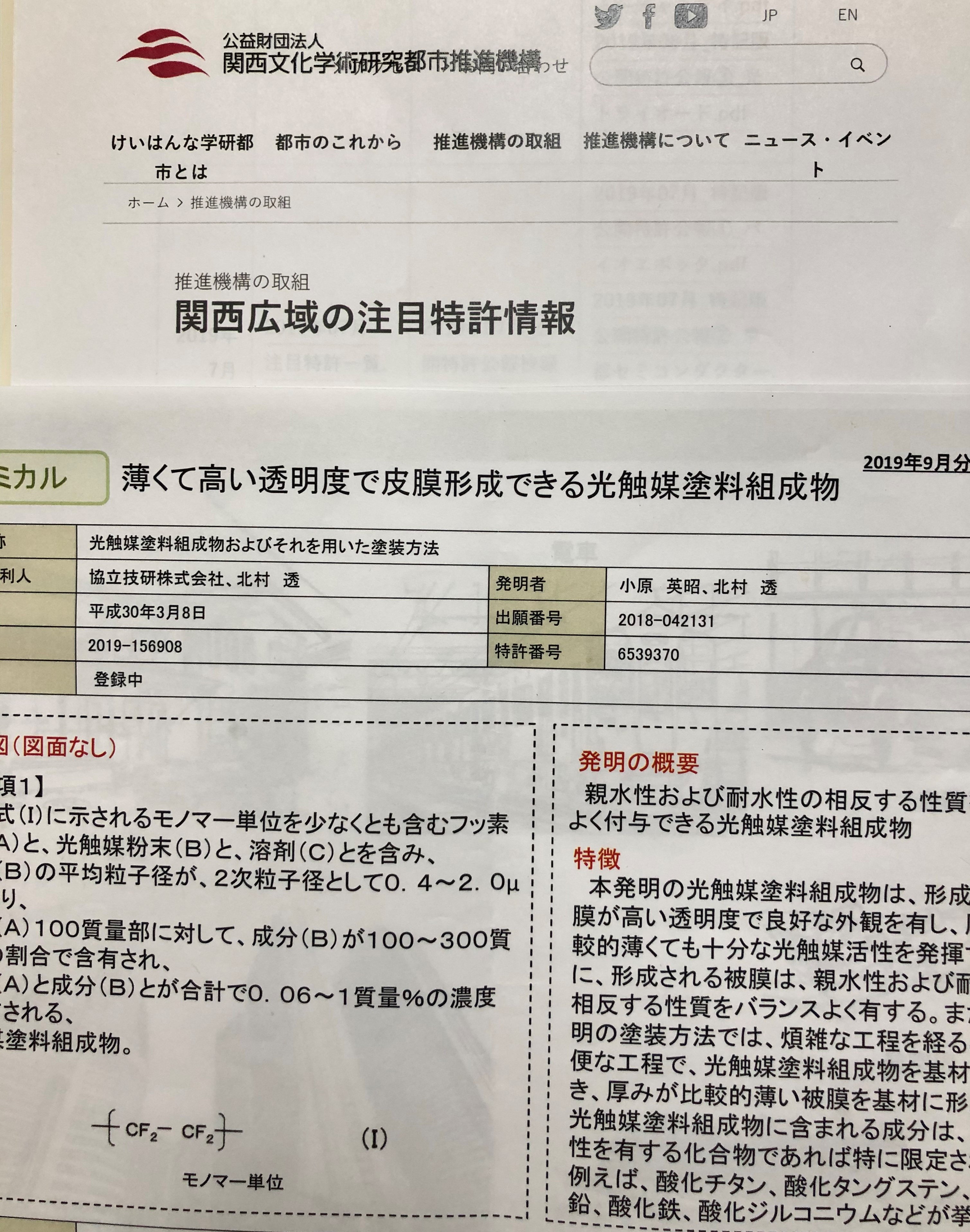

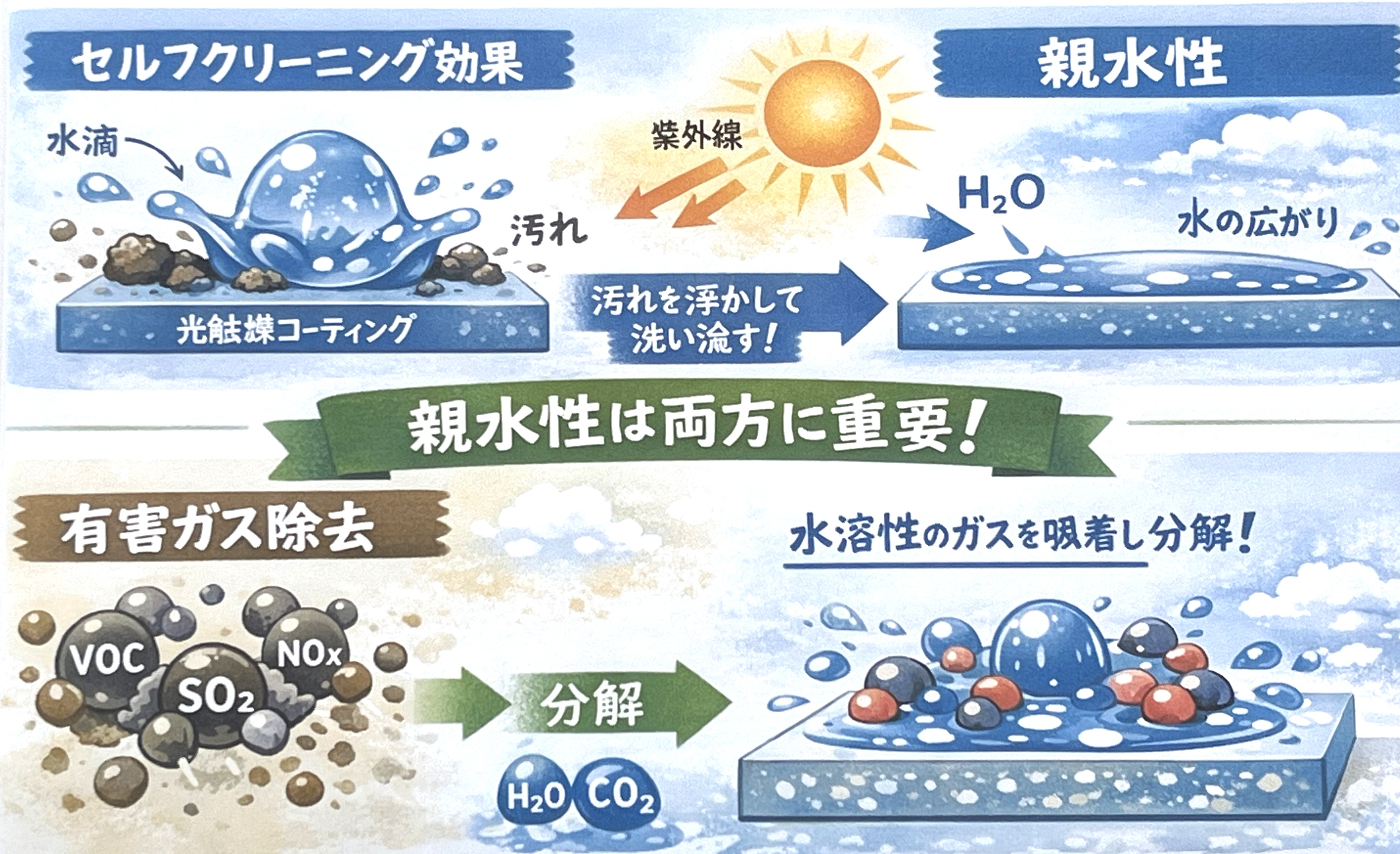

セルフクリーニング系の特許を取得しました。わかりやすい解説をYouTubeにアップしておりますのでご覧ください。

親水性に関する久しぶりの基本特許です。当社が多用しているNafionは光触媒反応に強靱な半面、環境に放置するとCa2+やAl3+等の多価金属イオンと結合してアイオノマーを形成して親水性が失われます。そこで親水性の発現を完全に光触媒に負わせることでこれを克服し「高くて永続的な親水性」「膜厚依存が低く良好な作業性」と「コストダウン」すべてを可能にしました。光沢の変化も殆どないので自動車ボディーへも適用できます。

また、この度(財)関西文化学術研究都市推進機構から優れた先進的特許というお墨付きを得ました。光触媒としてははじめての快挙です。権威ある機関から用途や得意先まで提案されて身に余る光栄です。

また、この度(財)関西文化学術研究都市推進機構から優れた先進的特許というお墨付きを得ました。光触媒としてははじめての快挙です。権威ある機関から用途や得意先まで提案されて身に余る光栄です。

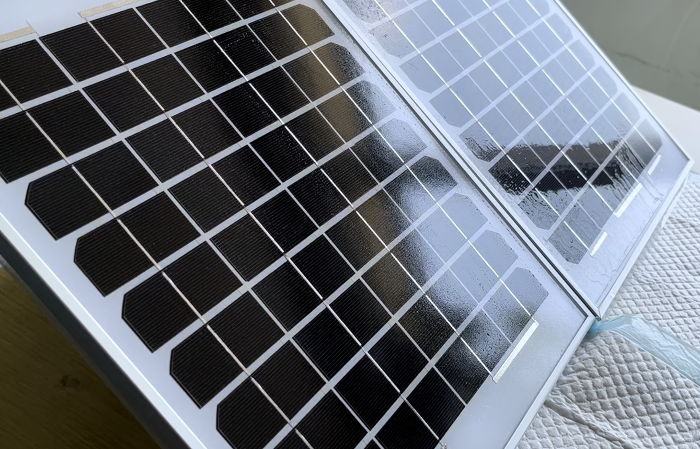

以前から「光触媒のセルフクリーニング機能は正確&厳格に親水性と相関する」と繰り返しご説明してきました。その実演でも、ですからはじめに親水性と撥水性の差を目視確認して頂くことをお勧めしてきました。

以前から「光触媒のセルフクリーニング機能は正確&厳格に親水性と相関する」と繰り返しご説明してきました。その実演でも、ですからはじめに親水性と撥水性の差を目視確認して頂くことをお勧めしてきました。 あるお得意様が当社の室内用光触媒コーティング剤の空気浄化性能を自社試験してくれまして「まったく効いていない」という辛辣な結果を頂戴しました。

あるお得意様が当社の室内用光触媒コーティング剤の空気浄化性能を自社試験してくれまして「まったく効いていない」という辛辣な結果を頂戴しました。 今回は膜の検証についてのトピックです。光触媒酸化チタンは粒子径がナノレベルの微粒子なので電子顕微鏡でしか観察できず、施工面での観察は不可能です。ポータブル型の蛍光X線でチタンを検出するという手も、そもそも酸化チタンは代表的な白色顔料で身に周りのどこにでもあるため決定打になりません。顔料酸化チタンか光触媒かの違いも区別できませんし。古典的な方法として

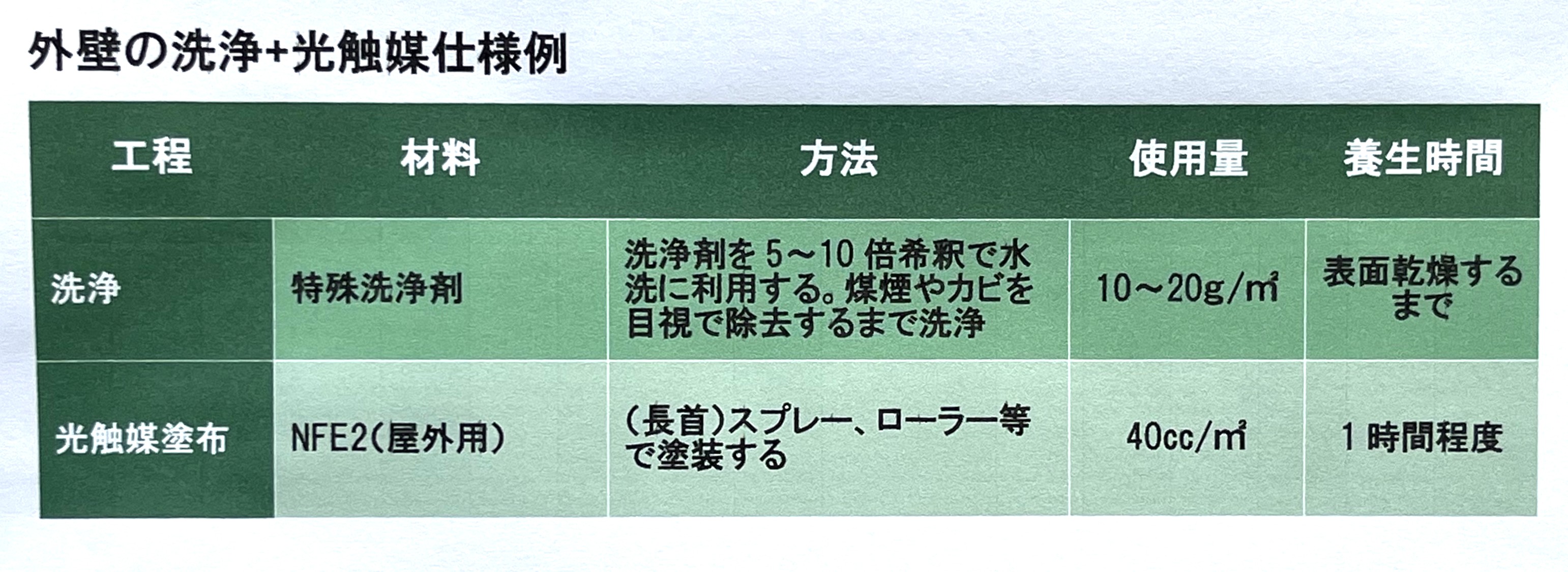

今回は膜の検証についてのトピックです。光触媒酸化チタンは粒子径がナノレベルの微粒子なので電子顕微鏡でしか観察できず、施工面での観察は不可能です。ポータブル型の蛍光X線でチタンを検出するという手も、そもそも酸化チタンは代表的な白色顔料で身に周りのどこにでもあるため決定打になりません。顔料酸化チタンか光触媒かの違いも区別できませんし。古典的な方法として 最近の塗料や外装材は改良が進んできてそれ自体の耐久性では20〜30年を誇るものも多いですね。ただ、表面の煤煙汚れやカビ&藻の発生による外観の悪化はその耐久性に関係なく進みます。そんな場合の対策として、洗浄後に再塗装を省いて光触媒だけの施工をお勧めしたいですね。

最近の塗料や外装材は改良が進んできてそれ自体の耐久性では20〜30年を誇るものも多いですね。ただ、表面の煤煙汚れやカビ&藻の発生による外観の悪化はその耐久性に関係なく進みます。そんな場合の対策として、洗浄後に再塗装を省いて光触媒だけの施工をお勧めしたいですね。 最近あるお得意様から孤独死物件の室内施工で臭気がごく短時間で解決したと感想と画像が寄られました。さすがに画像はシュールなので掲載は控えております。

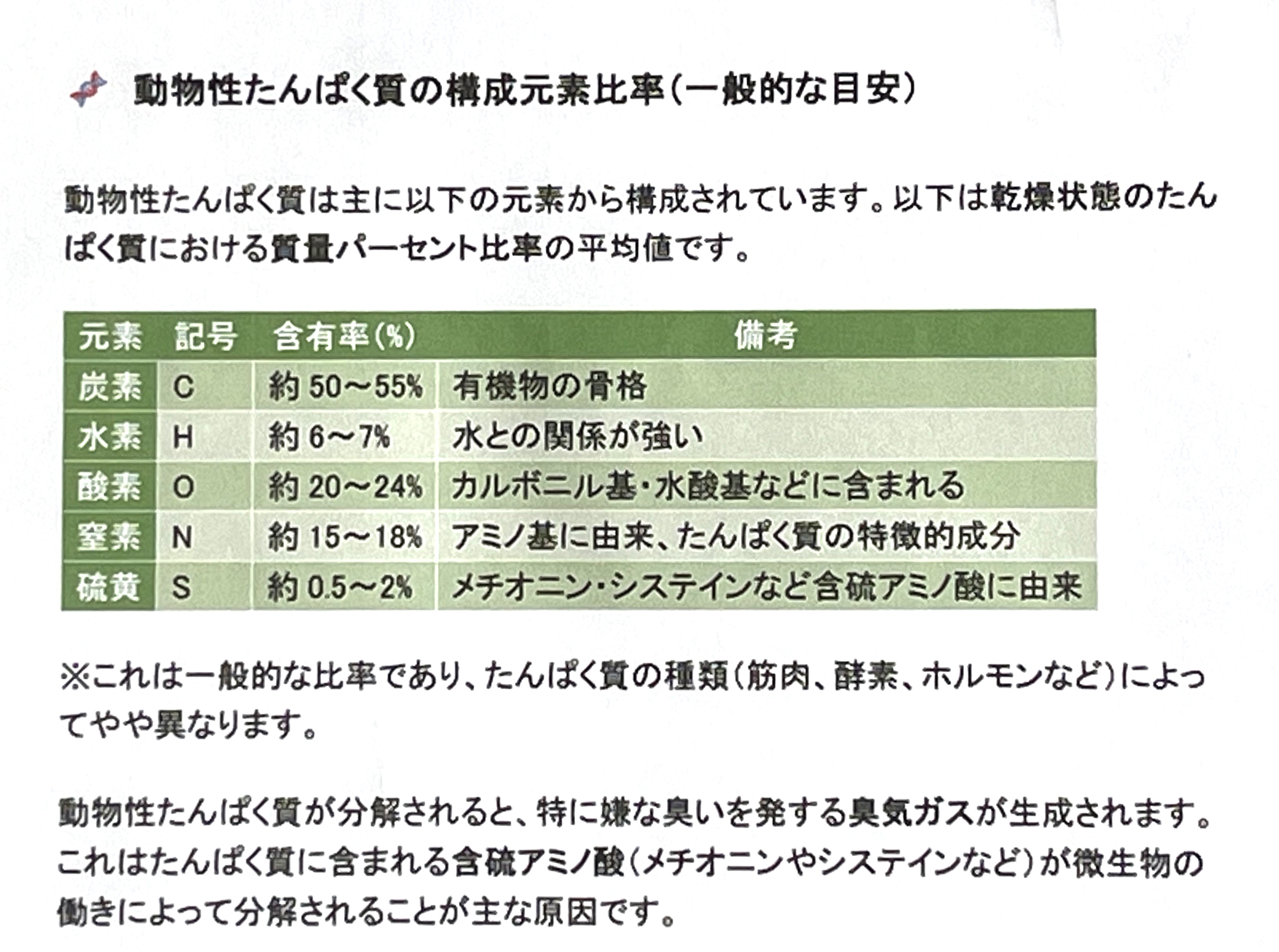

最近あるお得意様から孤独死物件の室内施工で臭気がごく短時間で解決したと感想と画像が寄られました。さすがに画像はシュールなので掲載は控えております。